最近有一条新闻说,亚洲的一种蜱虫来到了美国,给这里的蜱虫又多添了一个种类。蜱虫就是中国北方人常说的草爬子。根据美国卫生部的数据,美国每年有30万人被确诊患有蜱虫叮咬引起的疾病,最常见的就是莱姆病。

近年来美国人对莱姆病越来越重视,这不能不归功于美国“国际莱姆疾病协会 ”的努力。而安恩·科森(Ann Corson)医生就是其中最为活跃的成员之一。

安恩在宾州的肯尼特广场镇(Kennett Square)有一家私人诊所。那是距离费城30英里处小镇中的一座红色三层楼房,安恩每天坐在里面接待来自各国的病人。

安恩毕业于美国最古老的医学院——常春藤大学之一的宾夕法尼亚大学医学院,1982年她获得医学博士学位。安恩的高祖父是当时女子医学院的创办人之一,现在他的名字刻在宾大医学院大厅中的青铜牌匾上。安恩是他们家族六代以来第18位毕业于宾大医学院的成员。

安恩毕业后做了十几年的家庭医生,那些年她对蜱虫并不熟悉。这种只有小米粒大小的虫子,在吸满了人类或者动物的血液之后,会涨到绿豆那么大。

安恩对蜱虫最深刻的印象是在她儿子的耳朵上。2001年夏天的一个晚上,14岁的约瑟夫大喊著从外面跑进来,“妈妈!我的耳朵里有一只虫子!”

安恩一看,约瑟夫左耳的里面扣著一只鹿蜱,它已经喝饱了血,褐色的身体涨得鼓鼓的,像一枚圆钉子一样钉在儿子的耳朵里。

安恩并没有特别害怕,她是个经验丰富的医生,还一直生活在农场中。她找来一个精致的镊子,把它伸进约瑟夫的耳朵里,将镊子的两臂微微压下蜱虫周围的皮肤,轻轻夹住虫子。她知道不能用力夹,否则会把虫子中的毒液挤进人体中。她小心翼翼地将鹿蜱拔了出来,之后,又用消毒水清洗了儿子耳朵被叮的部位。

根据她在学校学的医学知识,安恩没做别的治疗,因为儿子并没有发病的反应。她只是留意观察,如果有症状出现,再去看医生。

安恩后来一直懊悔,那天晚上要是把那只肥的流油的蜱虫送去实验室检查就好了,可是那时她哪里知道,蜱虫会携带至少四种细菌。

接下来的日子也风平浪静,约瑟夫没有出现异常现象。几个月后他得了一场感冒。之后,一切就不对劲了,不是嗓子疼就是头疼,或者腹痛。安恩带他去医院看病,大夫说,没有严重的事情,就是胃肠综合症或者情绪问题。

大概半年之后,约瑟夫去医院拔掉了一颗智齿。没想到,这个小手术像压倒骆驼的那根稻草一样,让他的身体一下子垮了下来,倒在床上一病不起。

2002年1月的一天,安恩把手放到儿子的额头上,觉得烫得厉害。用体温计一量,竟然有105华氏度(40.5摄氏度)。她觉得约瑟夫一定是得了什么不知名的重病,她下意识地把手放在嘴唇上,大脑在紧张地转动,试图搜索出和儿子症状对应的疾病名称。

安恩给儿子做了血液检查,没发现什么异样,他的医生也说不出怎么回事。盯着儿子烧红的双颊,她开始恐慌,担心他的生命安全。

等到约瑟夫再次清醒过来的时候,已经是六天之后了。虽然烧退了,可是他的手指却张不开了,这都是他以前从来没有的症状。

在那以后的多年时间里,约瑟夫一直没能从各种莫名其妙的病症中解脱出来。他特别嗜睡,打不起精神干任何事情;他的肝也肿大了,不怎么吃东西,体重下降,甚至精神上都出现了问题了。他无法阅读、也集中不了思路写字;他不会算术,连计算机键盘都打不了;到了约瑟夫上11、12年级的时候,他几乎不能去上学了。

从约瑟夫那次大病之后,安恩开始到处寻医问药。半年之后的一天,安恩碰到社区大学举办的一场活动,那是纽约州的布拉斯卡诺(Joseph Burrascano)医生做的一场讲座。

安恩像往常一样,见人就说她儿子的病。

“这像是莱姆病啊。”那个递给她宣传册子的女士说,“你真应该听听这个讲座。”

“不可能,他的ELISA血液检查都呈阴性。”安恩说。她曾领约瑟夫做过三次这种筛查莱姆病的E酶联免疫吸附测试,三次都呈阴性。

“我劝你还是去听听吧。”对方说。

安恩就进去了。一场讲座听下来,她目瞪口呆。仿佛有人在安恩的面前打开了一扇大门,全新的世界展现在她面前,这个世界是她从前一无所知的。她头一次听说,原来一只蜱虫可能引起所有严重的炎症,足以让人得上最严重的慢性疾病。

“我怎么以前从来不知道?有这么多不同的方法来测定莱姆病,而不以实验室的结果为标准?!”安恩对自己说,“我在象牙塔里学到的医学知识是多么的不足啊。”

安恩赶紧把莱姆病的症状清单拿回家,让儿子对照。当她看着那张几乎每项症状后面都挑了勾的表格时,她说:“我的老天啊,原来他得的是莱姆病。”

安恩(左)与儿子约瑟夫。(安恩·科森提供)

非常规的治疗方法

母子俩开始了长达数年的治疗过程。2003年7月,在安恩听到布拉斯卡诺医生讲座的两周之后,她就决定自己开诊所,专门研究莱姆病以及蜱虫叮咬导致的慢性病的诊断和治疗。她决心帮助那些无助的、像她一样被大部分医生误诊的、只能眼睁睁看着自己的孩子枯萎下去的妈妈们。

她发现常规治疗莱姆病的方法有致命的弊端:唯一用来确诊的ELISA测试会漏掉三分之二的潜在病人;按照主流医学界的标准治疗,会像儿子经历的那样耽误了被叮咬后最初几个星期的宝贵时间;社会上流行的抗生素疗法根本治不了儿子的病。

2005年的时候,安恩碰到了一种来自欧洲的自然疗法,叫做“德国生物医学”,是使用顺势疗法并强化草药作用的一种自然性的治疗方法,她感觉非常有道理。

可是,采用这种“整合治疗”的治疗手段是需要冒风险的,因为美国很多州的医学委员会不支持这些方法。

有的医生被吊销行医执照,有的甚至坐牢。布拉斯卡诺医生的讲座就受到纽约州医学委员会的攻击,他不得不上法庭为自己辩护。虽然最后他胜诉了,但是浪费了很多钱。

安恩知道,作为有一个病孩子的单身母亲,她的这种选择更有风险。这时她家族血液中的基因起了作用,她坚持寻找全新的整合治疗方法。

安恩的医学世家中不乏富有开拓精神的医生。她的高祖海瑞姆·科森(Hiram Corson)就是个具有创造性思维的杰出医生,在19世纪中叶就提出了改善精神病人的环境、让他们晒太阳从而治愈疾病的方法。

她的曾祖父约瑟夫·科森(Joseph Corson),在美国独立战争中是联合军队中的外科医生,曾获得国家最高荣誉勋章,他也超前发现了“细菌理论”。他们的思想都是当时的医学界所不能接受的。

安恩继承了家族中的传统,下决心闯出一条自己的道路。

从儿子身上,安恩知道莱姆病是一个极其复杂的疾病,可以潜伏很多年的时间,而且病人在生活环境、情绪状况、精神生活上的任何变化都可能导致其爆发;完全不像“美国疾病控制和预防中心”(CDC)的报告中说的那样“靠几周的抗生素”就能成功治愈,而是需要漫长的治疗周期。

在上个世纪七八十年代的时候,美国医学界也认为莱姆病没那么简单,但是自从1996年美国建立了ELISA化验和莱姆蛋白质印迹测验标准(Lyme Western Blot testing criteria)之后,莱姆病在美国医学界官方就成了一种容易诊断和治疗的病。

安恩发现,这是因为金钱和权力在背后起作用,“保险公司不愿意支付长期的抗生素治疗,劳工保险也不愿意给那些在森林边走过而得上莱姆病的人买单。”

安恩和几个头脑开放、充满热情又敢于为追求真理献身的医生合作,针对病患从各个层面上治疗由蜱虫叮咬引起的慢性疾病,包括用草药、针灸、改善生活环境和精神健康等各种非常规方法。

安恩跟她的病人这么描述她所做的工作:“我们不只是去杀掉东西,那是抗生素要做的事情。我想挑选对我们有利的战场;我们挑选去打仗的战士;战斗之后我们清理废墟,挪走尸体,把废土敲碎移走,打扫战场,收拾垃圾,重新种上绿草和鲜花。”

安恩说:“这是我经过多年的临床经验,经过无数的实验和错误得出的判断。”

安恩给病人的治疗方案因人而异,她考虑致病的所有原因。“包括生化、分子、细胞、组织、整个身体和感情等各个层面上的所有原因。”她说,“人们不理解的是,人的行为、人做的事情是很多因素促成的,而这些因素很多是生化方面的因素。也就是说,物质也会促成人们情绪上的问题,就像中医中说的,所有的事情都是互相关联的。”

安恩除了诊所的工作,还到各种场所去演讲,介绍莱姆病。她向专业医生、病人、政府医疗机构宣讲莱姆病的复杂和凶险。多年以来,她一共开办了六十多次培训班。

安恩的努力收到了回报。首先是她儿子身体的好转,约瑟夫的健康状况恢复到了正常人的水平,现在他已经从大学毕业,当了一名警察。

很多病人是在看了多个医生后找到安恩的。一个6岁的男孩在接受她的治疗后告诉他的妈妈:“我现在脑子里没有洞了。”

这是安恩最幸福的时刻,她认为她的一切努力都得到了回报。现在,安恩已经成为世界上著名的莱姆病治疗专家。她的病人来自全球各地,人们需要提前12到18个月预约和她见面看病的时间。

与中国之缘

安恩得到的回报远不止于此。2007年的夏天,安恩的一个病人给她介绍了一个中医师。那个医生第一次见面就递给她一个薄薄的小册子,说她也许会感兴趣。

安恩一看,是关于一种从中国传出的修炼方法的介绍,功法的名字叫做“法轮大法”。安恩对其主要著作《转法轮》书上的一句话印象特别深刻,书上说:“物质和精神是一性的。”她立刻意识到她找到了真理。

安恩从小就相信物质和精神之间的联系,这也是她为什么对中医理论感兴趣的原因。然而,安恩毕竟出生于一个白人基督教家庭,她对来自中国的信仰并不熟悉。

说起她和中国的联系,她马上会提起她屋子的一些来自中国的纪念品。那是她曾祖父的哥哥爱德华·科森(Edward Corson)医生在海军做跟船医生,随第一艘美国舰队到中国海远航时,于1859年从遥远的中国带回来的小玩意。

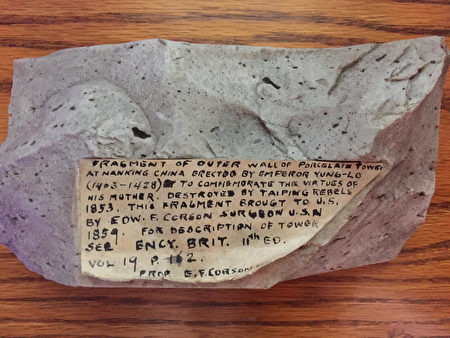

其中有一块南京古塔上的瓷砖碎片。据这位科森医生的手写说明,这是从中国明代永乐帝为纪念母亲所建的高塔废墟中取得的,塔被太平天国毁掉了。

2007年12月的一天晚上,安恩到农场去骑马。多年以来,安恩一直有骑马的爱好。为此她租下了一个1500亩的农场,住在那里,安恩每周能有四天到农场里去骑马。

那天,她和往常一样,骑着4岁的美国油漆马跑了几圈。这时,那匹叫麦琪的马儿突然尥起了蹶子,把安恩从15英尺高的马背上摔到了结冰的地上。“咔吧”一声,安恩听到自己背部的哪个地方折断的声音。

那年的整个圣诞节,安恩都是在床上度过的,她打电话给秘书,取消了所有的预约。2008新年刚过,给她介绍法轮功的医生发来一封邮件,请她去看神韵晚会。看了邮件,安恩第一个念头就是:“背这么痛怎么去?”

奇怪的是,在家放寒假的儿子约瑟夫却一个劲儿催促她:“妈,去看吧,我也去看。”这在儿子身上是很少见的事情。

在儿子的催促下,安恩那晚去看了演出。她得知了中共活摘器官的事情,她感到非常震惊。回到家的当晚,安恩就上网加入了“反对强摘器官医生协会”(DAFOH)。

关上电脑准备休息的时候,安恩忽然察觉,自己的背不怎么疼了。后来有一天,当她在《转法轮》中读到,一个被汽车撞了的学员没有去看医生但身体也没出毛病的时候,她突然联想到自己当时的背。

她意识到,那次从马上摔下来不是一个偶然的事件,背伤的不治而愈更不是偶然的事情,其实都是因为法轮大法已经对她的身体产生了神奇的影响力。

从那以后,安恩身上发生了很多不可思议的事情。有一次她手捧着法轮大法师父的照片,明显地感觉师父出现在面前,正微笑地看着她。还有一次,她那原本翘得老高、根本不能盘上的腿毫无预兆地能够双盘了,而且当时她的整个身体轻如羽毛,好像要飘起来一样。她对这一切感到无比震撼。

更让她震撼的是第一次参加在纽约市举办的法轮大法修炼心得交流会时发生的事情。参加交流会的修炼者来自全世界几十个国家,安恩在会场看到了很多中国人,她一生都没有见过那么多中国人。

然后,她看到法轮大法的创始人李洪志先生走上讲台,开始用中文讲话。安恩什么也听不懂,可是不知为什么,她的眼泪却像小溪一样顺着脸颊流淌下来。

她感觉自身被一种强大的慈悲的能量场包围着,她接过旁边一个西人递过来的耳机,通过同声传译聆听师父的讲法。那一刻,她感到她和中国之间原来一直存在着古老的缘分。

安恩正式走上了修炼法轮大法的路,以前身体上的旧疾全部消失。当她按照“真、善、忍”的原则生活的时候,她发现她与人的关系越来越融洽。安恩开始向她的家族成员、向诊所的病人介绍法轮大法。

她有一个病人,是个年轻的姑娘,病得很厉害,身体上有很多炎症,早起上班的时候,走10分钟腿就疼得不行,需要坐下休息。

在第二次看病时,安恩给这个病人提供了详细的营养建议和有机食谱。这时姑娘突然哭了起来,她先抱怨在城里找不到绿色食品,让她很烦恼。后来她说,真正困扰她的原因是她有一个严苛的老板。

安恩向她介绍了法轮大法,把《转法轮》中“不失者不得”的道理讲给她,让她从另一个积极的角度看待她和老板的关系。姑娘接受了安恩的建议,用新的方式和老板相处。过一段时间之后,姑娘来到诊所告诉安恩,她身上的病都好了。

像这样的例子很多。安恩在每次举办莱姆病的培训班上,都不忘向医学界介绍法轮大法,建议人们用“真、善、忍”的原则指导生活。同时,安恩也没有忘记那些在地球另一端的中国人。

安恩的祖先是乘坐“五月花”号轮船到达新大陆的第一批美国人,骨子里视“信仰自由”为天赋人权。安恩不能容忍那些和她有同样信仰的中国人遭受共产党的迫害。

安恩去和宾州的立法者见面、交谈,告诉他们在中国发生的人权迫害。在她和当地法轮功学员的努力下,宾州通过了两项反对中共活摘法轮功学员器官的决议。

安恩还定期去华盛顿DC约见联邦议员,呼吁他们对中共政府迫害人权的罪行表明立场。她认为自己现在所做的事,是一个美国人、一个大法修炼人的基本责任。

“我要帮助传播真相,帮助结束迫害,这是我应该做的。”安恩说,“我要让我们的政要和我们的医学界采取行动。第一步是告诉他们这场迫害,然后让他们发声谴责,最后希望他们能用具体的行动来制止迫害。”

安恩一边在诊所里帮助她的病人对抗害人的蜱虫,一边在哈里斯堡、费城或者华盛顿,帮助中国人以及美国人对抗害人的中共。安恩感觉,自己是在和同一种邪恶作战。

“就像那种玩具套娃,打开一个后面还有一个,都是同一套邪恶的体制,这种邪恶正在败坏著全人类。”

傍晚时分,安恩骑着一匹高头大马,在广阔的田野上驰骋。夕阳的光辉洒在她的肩膀上,像给她披上了一身金色的铠甲。而她像一个英勇的战士一般,正准备去迎接一场必胜的战役。

【大纪元2018年10月11日 记者施萍报导】

责任编辑:李缘